ÜBER DAS PHOTOMETRISCHE VERHALTEN EINIGER RW

AURIGAE-STERNE

von C. HOFFMEISTER, Sonneberg

Ein typischer RW Aurigae-Stern ist ein Veränderlicher mit raschem

unperiodischem Lichtwechsel im Umfang von 1 bis 4 Grössenklassen. Die

Lichtänderungen dauern entweder ohne langere Unterbrechungen an, oder sie

werden durch langere Zeiten des Stillstands oder geringen langsamen

Lichtwechsels abgelöst. Charakteristisch für die Klasse von Veränderlichen ist

jedoch die grosse Variationsbreite ihres Verhaltens. Die typischen Falle sind

relativ selten; daneben aber gibt es eine grosse Anzahl von Sternen, denen ein

typischer Merkmal fehlt, das heisst also solche mit relativ langsamen

Lichtwechsel oder aber solche mit kleiner Amplitude bei sonst typischem

Verhalten. Dadurch entsteht eine Unsicherheit der Zuordnung, die noch

verstärkt wird durch die ebenso variables spektroskopischen Befunde,

einschliesslich jenen über die Leuchtkraftklassen, und die nicht weniger

widersprechenden Beziehungen zur interstellaren Materie, insbesondere den

Dunkelwolken. Auf these Verhältnisse soll hier nicht eingegangen

werden. Eine kurze Zusammenstellung der statistischen Daten habe ich auf

den Symposium Über "Non-stable Stars" bei der Versammlung der Internationalen

Astronomischen Union in Dublin gegeben [1]. Neben den atypischen Fallen

der oben bezeichneten Art gibt es rock die Algolähnliche Variante mit

ranch ablaufenden, aperiodisch auftretenden Lichtschwachungen aus einem

mehr oder minder gut eingehaltenen hellen "Normallichte" und

die U Geminorum ähnliche Variante, gewissermassen eine Umkehrung der

vorgenannten Untergruppe.

Es sei dabei festgestellt, dass auch bei den typischen Sternen die

"Ruhehelligkeit" im Maximum, im Minimum oder irgendwo dazwischen liegen

kann, und dass im Einzelfall die Tendez besteht, bestimmte Lagen der

Ruhehelligkeit immer wieder einzuhalten.

Die im Vorstehenden dargelegten unklaren Verhältnisse spiegeln sich

wieder in der Namensgebung. Folgende Bezeichnungen findet man in der

Literatur:

RW Aurigae-Sterne Orion-Veränderliche

RR Tauri-Sterne Nova-ähnliche Veränderliche

T Tauri-Sterne Hauptreihen-Veränderliche

Nebelveränderliche

Dabei decken sick die einzelnen so bezeichneten Gruppen nicht unbedingt.

Der Name T Tauri-Sterne, von Joy eingeführt, bezeichnet z. B. nur eine

engumrissene Untergruppe von bestimmten spektralen Eigenschaften:

Spektrum G mit Emissionslinien. Photometrisch ist T Tauri ein atypischer

Fall und ein Schulbeispiel dafür, wie schwierig und unsicher die Zuordnung

sein kann. Nach Ludendorff erinnert er in seinem Verhalten an R Coronae

Borealis, mit im allgemeinen langsamen Lichtänderungen. Auf meine Veranlassung

hat mein Mitarbeiter Paul Ahnert den Stern auf Sonneberger Platten

der Photographischen Himmelsüberwachung in der Zeit von 1930 bis 1955

untersucht. Der Lichtwechsel war immer langsam mit einer einzigen Ausnahme:

im September 1934 zeigte der Stern rasche Lichtänderungen im

Umfang von 0.6 Grössenklassen und verriet dadurch auch photometrisch

seine Verwandtschaft zur RW Aurigae-Klasse. Die Frage jedoch, inwieweit

Sterne, die photometrisch zum RW Aurigae-Typus gezahlt werden müssen,

spektral aber stark abweichen, z. B. der photometrisch sehr ähnliche Stern

T Orionis mit den Spektren A0, hinsichtlich der Ursachen des Lichtwechsels

gleichartig sind mit jenen typischen RW Aurigae-Sternen mit T Tauri-Charakter,

ist völlig offen.

Ebenso zweifelhaft sind noch die Beziehungen der Veränderlichen

in der Taurus-Dunkelwolke, meist K- und M-Sterne mit Emissionslinien, und

der schwachen Veränderlichen im Grossen Orion-Nebel zur RW Aurigae-Klasse.

Damit ist die Problematik in grossen Zügen aufgezeigt.

Zugleich wird die grosse Bedeutung sichtbar, die beim gegenwärtigen

Stande der Erkenntnis der Sammlung weiteren Erfahrungsmaterials zukommt.

Das bezieht sich keineswegs nur auf die sehr lückenhafte Bestimmung

der Spektren, sondern ebenso sehr auf die Statistik der Sterne und auf die

Erforschung der photometrischen Eigenschaften im Einzelfalle. Man beachte,

dass der Beobachter hier in einer viel weniger günstigen Lage ist als bei den

weitaus meisten Veränderlichen anderer Art. Bei den periodischen

Veränderlichen lassen sich die Zyklen aufeinander reduzieren, und die mittlere

Lichtkurve kennzeichnet das Objekt hinreichend. Unperiodischer Lichtwechsel

aber verläuft in der Regel langsam, und eine mehrtätige Unterbrechung der

Beobachtungsreihe schadet nichts. Ein unperiodisch-raschwechselnder Stern

dagegen müsste eine Reihe von Tagen hindurch ohne Unterbrechung beobachtet

werden, wenn man seine Eigenschaften kennenlernen will; man kann

seine Lichtkurve nicht, wie bei anderen Veränderlichen, aus

Bruchstücken zusammensetzen.

Ich hatte deshalb beschlossen, meinen Aufenthalt in Südwestafrika von

Juli 1952 bis Juli 1953 u. a. dafür auszunutzen, möglichst vollständige

Lichtkurven von einigen RW Aurigae-Sternen visuell zu beobachten, wofür das

fast ideal gute Klima dieses Landes die besten Voraussetzungen bot. Zugleich

aber sollte jeweils um die Neumondzeit eine Kette von Beobachtern rings

um die Erde mitwirken, damit man die Lichtkurven auch für diejenigen

Stunden zeichnen konnte, zu denen in Südafrika Tageslicht herrschte.

Trotz einiger Ausfälle ist das Ziel erreieht worden. Besonders danke

ich der Variable Star Section of the Royal New Zealand Astronomical Society.

Folgende Beobachter waren beteiligt:

F. M. Bateson Aviatu, Rarotonga, Cook Islands

A. F. Jones Timaru, New Zealand

D. A. Philpott Okuku, New Zealand

S. C. Venter Pretoria, Union of South Africa.

Als besonders günstig erwies sich der Umstand, dass das Wetter auf

Neuseeland viel besser war als ich erwartet hatte; so ist es möglich gewesen,

für eine Reihe von Neumondperioden praktisch lückenlose Lichtkurven mehrerer

Sterne über jeweils 10 bis 20, Tage hinweg zu erhalten. Insgesamt standen 6010

Helligkeitswerte für 9 Sterne zur Verfügung, wobei jedoch die interkontinentale

Zusammenarbeit auf 5 ausgesuchte Falle konzentriert war, die mit 4789

Beobachtungen beteiligt sind. Auf T Chamaeleontis, einer ausserordentlich

charakteristischen, an allen Stationen zirkumpolaren RW Aurigae-Stern,

entfallen 1822 Beobachtungen.

Es folgt eine Übersicht der Ergebnisse. Eine ausführliche Darstellung

ist inzwischen erschienen, auf die wegen aller Einzelheiten verwiesen werden

muss (2).

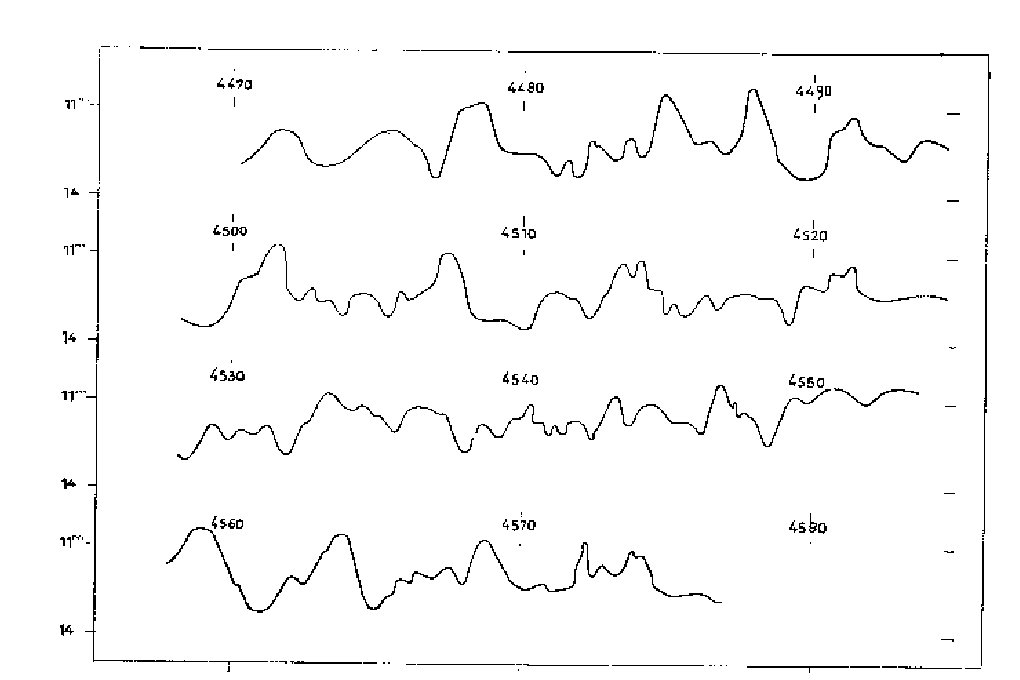

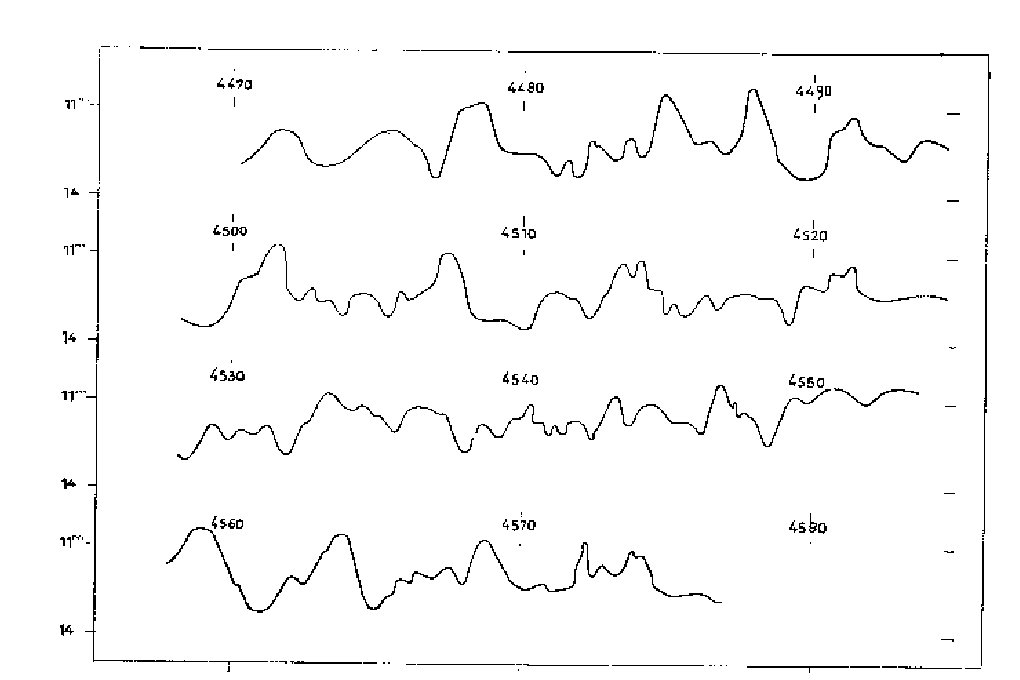

T Chamaeleontis. Fast lückenlose Lichtkurven liegen für 9 Neumondperioden

1952-53 von, mehr lückenhafte Darstellungen aus den folgenden Jahren, da die

Beobachter auf Neuseeland den Stern weiterhin überwacht haben. Bei einer

summarischen Betrachtung bemerkt man 3 Grundformen des Lichtwechsels:

1. Kurvenstücke, die den Eindruck völliger Regellosigkeit machen,

oft mit grosser Amplitude.

2. Quasiperiodische Wellen von mehrtagiger Lange.

3. Stillstande und Abschnitte stark verminderten Lichtwechsels.

Die Former 1 und 2 lösen einander jedoch nicht ab, sondern treten in

Überlagerung auf, indem zeitweise die eine, zeitweise die andere amplitudenmassig

überwiegt. Zu manchen Zeiten wird dieser Charakter auch bewahrt unter

Verminderung der Gesamtamplitude.

Das grösste Interesse beanspruchen die quasiperiodischen Wellen, nachdem

sick gezeigt hat, dass sie jeweils langere Zeit hindurch erhalten bleiben

und eine Darstellung der Maxima durch instantane Elemente zulassen. Nachstehende

Formeln wurden abgeleitet, wobei die Anzahl der Maxima mitangegeben ist:

I. M = 243 4251.3+3.4375d E 8 Maxima

II. M = 243 4325.1+4.1800d E 6 "

III. M = 243 4359.0+3.2323d E 26 "

Während der letzten Neumondperiode scheint der Wert P = 4.8d angedeutet,

ist aber zu schwach gestützt. In der späteren Zeit wird einmal P = 3.1d

erkennbar. Vier Ruhezeiten von 8d bis 120d Dauer sind belegt, sie beanspruchen

etwa 15% Beobachtungszeit. Der Stern scheint zwei Ruhehelligkeiten zu

bevorzugen; die hellere mit 10.8m liegt wenig unter dem Maximallicht und kann

praktisch als mit diesem identisch angesehen werden, die schwächere, 12.7m,

liegt um 0.5m bis 1m über mittlerer Minimalhelligkeit. Die Gesamtamplitude

ist 10.5m bis 13.8m, wobei das schwache Extrem nur sehr selten erreicht wird.

RU Lupi. Der Stern war ausserordentlich unruhig. Die kurzen Stillstände

scheinen die Helligkeit um 10.0m zu bevorzugen bei einer Amplitude von

9.6m bis 1O.7m visuell. Im übrigen verhielt sich dieser Veränderliche ähnlich

wie T Chamaeleontis bei stark verminderter Amplitude. Auch hier wurden

quasiperiodische Wellen vorgefunden und die beiden folgenden Systeme

aufgestellt:

I. M = 243 4261.5+3.5457d E 8 Maxima

II. M = 243 4537.6+3.8375d E 7 "

T Chamaeleontis

Die periodischen Bestandteile bestimmen die Lichtkurve jedoch in viel

geringerem Masse als bei T Chamaeleontis.

RY Lupi. Der Stern verhält sich wesentlich anders als die beiden vor dem

behandelten. Kennzeichnend sind lange Stillstände bei einer Helligkeit, die

wenig unter dem Maximum liegt. Nur selten zeigt er die typischen starken

Schwankungen mit Amplituden bis zu 2m. Erhebungen über das bei 9.8m bis

10.0m liegende "Normallicht" sind selten, spitze Minima von sehr verschiedener

Breite und Tiefe dagegen haufig. Der Veränderliche steht damit zwischen

den Prototypen RR Tauri und dem "algolähnlichen" BO Cephei nach der

Typologie von Schneller [3]. Periodische Wellen sind selten; wo sie aber

angedeutet sind, haben die Zyklen wieder eine Lange von 3 bis 4d. Dem

Charakter des Sterns entsprechend sind es die Minima, die periodisch auftreten.

In einem der Abschnitte ist der Lichtwechsel völlig regellos.

AK Scorpii. Während der Beobachtungsperiode 1937-38 zeigte dieser Stern

Verwandtschaft zu den "algolähnlichen" Veränderliehen. Die Beobachtungsreihe

1952-53 lasst ein anderes Verhalten erkennen. Der Lichtwechsel weist von

10d bis 15d Lange auf, denen kleine rasche Schwankungen überlagert

sind. Eine Periodizität der letzteren ist kaum erkennbar; die Zyklen von

1d bis 3d Lange unterliegen einem raschen Wechsel. Zeitweilig fehlen sie, und

die Lichtkurve verläuft über eine Reihe von Tagen glatt.

Y Leporis. Dieser Stern mit dem Spektrum M 4 III hatte nach dem

photographischen Material 1935 bis 1938 zeitweise rasche Änderungen und

unruhigen Verlauf der Lichtkurve gezeigt. Die visuellen Beobachtungen 1952-53

ergaben Wellen von 50d bis 60d Länge mit Amplituden von 0.4m bis 1.0m, doch

ohne Periodizität über eine grössere Anzahl von Zyklen. Die Zuordnung des

Sterns ist zweifelhaft.

Die folgenden 4 Sterne wurden nach visuellen Beobachtungen des Verfassers

allein und nach den Befunden auf photographischen Platten bearbeitet.

50.1929 = V 350 Orionis. Der Veränderliche ist ein RW Aurigae-Stern mit

mehreren Ruhehelligkeiten, sodass er sich manchmal wie ein U Geminorum-Stern,

manchmal wie ein BO Cephei-Stern verhalt. Die visuellen Beobachtungen von

1952-53 zeigten ihn nahe dem schwachen Ruhelicht ohne stärkeren Wechsel.

S 4799 Phe ist ein typischen "Algol-ähnlichere" Veränderlicher mit gut

eingehaltenem Normallicht bei 9.25m, von dem aus Erhellungen um 0.2m und

Schwächungen um 0.25m relativ selten sind. Die Amplitude ist demnach kaum

0.5m.

S 4800 Phe unterscheidet sich nur wenig von dem 0.8deg entfernt stehenden

vorbehandelten Stern. Die Amplitude ist auch nur 0.5m, die Lichtkurve aber

verläuft zeitweilig etwas unruhig.

S 4801 Phe gehört zu derselben Gruppe nach Ort und Charakter. Die Amplitude

ist 10.2m bis 10.8m, der Lichtwechsel verläuft in Wellen, denen zeitweise

rasche Schwankungen von 0.2m Amplitude überlagert sind. Er ist damit

als typischen Y Leporis-Stern zu bezeichnen.

Die 9 hier beschriebenen Sterne stellen eine stetige Folge von Untertypen

dar, die von der extremen RR Tauri-Form bis zur Y Leporis-Variante reicht.

Das Vorkommen von Übergangsformen zwischen den Untertypen von Schnellers

Klassifikation scheint hier recht deutlich aufgezeigt, und wenn auch die

eingangs gestellte Frage nach den Beziehungen zwischen den photometrisch

recht unterschiedlichen Subtypen damit nicht erschöpfend beantwortet ist,

ergeben sich doch Hinweise auf mögliche, physikalisch begründete

Verwandtschaften.

Für die Theorie dürfte von Bedeutung sein, dass das Auftreten eines

hellen Ruhelichts, wie es für die BO Cephei-Sterne charakteristisch ist, doch

auch bei den eigentlichen RW Aurigae-Sternen häufiger vorkommt, als

man bisher annahm. Mit der Vorstellung, dass der Lichtwechsel, wie bei den

Flare Stars, den U Geminorum-Sternen and den Novae durch Eruptionen

hervorgebracht wird, ist dieser Befund nicht ohne weiteres vereinbar.

Endlich sei noch kurz auf die quasiperiodischen Wellen eingegangen.

Ähnliche Erscheinungen sind in der Astrophysik nicht unbekannt. Sie zeigen

sich auf dem absteigenden Ast mancher Novae und, mit grösseren Periodenwerten

bei den Veränderlichen des EM Cygni-Typus, wovon bisher aber

nur 3 Fälle bekannt sind. Auch die nahezu, aber nicht streng periodischen

CN Orionis-Sterne, die eine Untergruppe des U Geminorum-Typus darstellen,

sind heranzuziehen. Bei allen diesen Objekten handelt es sich sehr

wahrscheinlich um Hauptreihensterne.

Legt man ein Sternmodell von der Art der Sonne zugrunde, was auch

durch den Spektraltypus der T Tauri-Sterne gerechtfertigt scheint, so würde

die Periode der Eigenschwingung, falls der ganze Stern pulsiert, bei ~ 0.1d

lieges. Dass die bei RW Aurigae-Sternen beobachteten Perioden sehr viel

langer sind, kann so verstanden werden, dass nur ein Teil des Sterns pulsiert.

Man gelangt zu einer einleuchtenden Vorstellung, wenn man annimmt, dass

die Expansionen anisotrop erfolgen, also nur einen Teil der Oberfläche der

Gaskugel einbeziehen. Dies wird verständlich, wenn man Unstetigkeiten der

Energieerzeugung heranzieht in relativ oberflächennahen Schichten des

Sterns. Nur so wird hier and bei den anderen Types, die ahnliches Verhalten

zeigen, die Veränderlichkeit der Perioden zu erklären sein. Man kann nicht

annehmen, dass ein ganzer Stern sein Trägheitsmoment andert, wohl aber

dass die Partialschwingungen manchmal grössere, manchmal kleinere Teile

der ausseren Schichten des Sterns einbeziehen. Eine Beziehung zwischen

Periodenlänge and Amplitude lässt sich nicht nachweisen. Zwar scheint bei T

Chamaeleontis nach den 3 Formeln die kleinere Amplitude zur langeren

Periode zu gehören, aber die am Ende meiner Beobachtungsreihe in Erscheinung

tretende Periode von 4.8d hat gerade die grössten Amplituden von

etwa 2.5m und auch die Kurve von RU Lupi widerspricht jener Regel. Sehr

merkwürdig ist die mehrfach gut belegte Verdoppelung des Periodenwertes,

derart, dass die dazwischenliegenden Maxima entweder unterdrückt oder

sehr flack sind. Dies deutet auf die Überlagerung zweier Frequenzen hin

die sich um eine Oktave unterscheiden. Die Lichtkurve in ihrer Gesamtheit

macht den Eindruck, dass sich Partialschwingungen verschiedener Amplitude

und verschiedener Perioden auf eine sehr komplizierte Art überlagern,

dass die eine Welle abklingt and eine andere neu entsteht, dass aber in der

Endwirkung gewisse für den Stern charakteristische, d. h. von seiner Masse und

seinem Aufbau bestimmte Periodengrenzen eingehalten werden. Durch these

Vorgange könnte auch ein Rotationseffekt überdeckt oder stark verschleiert

werden. Den gesamten Lichtwechsel auf these Weise zu erklären, ist kaum

möglich in Anbetracht der grossen Amplitudes. Wenn man aber als Ursache

der Erscheinungen rasch ablaufende Unstetigkeiten der Energieerzeugung

in oberflächennahen Schichten annimmt, wird verständlich, dass daneben

turbulente Massenverlagerungen and Vorgange von der Art der Solar Flares

auftreten müssen, die zusammen mit den Partialschwingungen sind, das

Verhalten dieser Sterne unserem Verständnis näherzubringen.

Literaturhinweise

1. C. Hoffmeister, On RW Aurigae Type Stars and related Types.

International Astronomical Union Symposium No. 3, Non-stable Stars, p. 22.

2. C. Hoffmeister, Über das Verhalten von drei typischen und sechs atypischen RW

Aurigae-Sternen. Veröffentl. Sternwarte Sonneberg 3 Nr. 3, 1957.

3. H. Schneller, Geschichte und Literatur des Lichtwechsels der Veränderlichen

Sterne. Zweite Ausgabe. 3. Band p. V -IX, 1952.

T Chamaeleontis

Die periodischen Bestandteile bestimmen die Lichtkurve jedoch in viel

geringerem Masse als bei T Chamaeleontis.

RY Lupi. Der Stern verhält sich wesentlich anders als die beiden vor dem

behandelten. Kennzeichnend sind lange Stillstände bei einer Helligkeit, die

wenig unter dem Maximum liegt. Nur selten zeigt er die typischen starken

Schwankungen mit Amplituden bis zu 2m. Erhebungen über das bei 9.8m bis

10.0m liegende "Normallicht" sind selten, spitze Minima von sehr verschiedener

Breite und Tiefe dagegen haufig. Der Veränderliche steht damit zwischen

den Prototypen RR Tauri und dem "algolähnlichen" BO Cephei nach der

Typologie von Schneller [3]. Periodische Wellen sind selten; wo sie aber

angedeutet sind, haben die Zyklen wieder eine Lange von 3 bis 4d. Dem

Charakter des Sterns entsprechend sind es die Minima, die periodisch auftreten.

In einem der Abschnitte ist der Lichtwechsel völlig regellos.

AK Scorpii. Während der Beobachtungsperiode 1937-38 zeigte dieser Stern

Verwandtschaft zu den "algolähnlichen" Veränderliehen. Die Beobachtungsreihe

1952-53 lasst ein anderes Verhalten erkennen. Der Lichtwechsel weist von

10d bis 15d Lange auf, denen kleine rasche Schwankungen überlagert

sind. Eine Periodizität der letzteren ist kaum erkennbar; die Zyklen von

1d bis 3d Lange unterliegen einem raschen Wechsel. Zeitweilig fehlen sie, und

die Lichtkurve verläuft über eine Reihe von Tagen glatt.

Y Leporis. Dieser Stern mit dem Spektrum M 4 III hatte nach dem

photographischen Material 1935 bis 1938 zeitweise rasche Änderungen und

unruhigen Verlauf der Lichtkurve gezeigt. Die visuellen Beobachtungen 1952-53

ergaben Wellen von 50d bis 60d Länge mit Amplituden von 0.4m bis 1.0m, doch

ohne Periodizität über eine grössere Anzahl von Zyklen. Die Zuordnung des

Sterns ist zweifelhaft.

Die folgenden 4 Sterne wurden nach visuellen Beobachtungen des Verfassers

allein und nach den Befunden auf photographischen Platten bearbeitet.

50.1929 = V 350 Orionis. Der Veränderliche ist ein RW Aurigae-Stern mit

mehreren Ruhehelligkeiten, sodass er sich manchmal wie ein U Geminorum-Stern,

manchmal wie ein BO Cephei-Stern verhalt. Die visuellen Beobachtungen von

1952-53 zeigten ihn nahe dem schwachen Ruhelicht ohne stärkeren Wechsel.

S 4799 Phe ist ein typischen "Algol-ähnlichere" Veränderlicher mit gut

eingehaltenem Normallicht bei 9.25m, von dem aus Erhellungen um 0.2m und

Schwächungen um 0.25m relativ selten sind. Die Amplitude ist demnach kaum

0.5m.

S 4800 Phe unterscheidet sich nur wenig von dem 0.8deg entfernt stehenden

vorbehandelten Stern. Die Amplitude ist auch nur 0.5m, die Lichtkurve aber

verläuft zeitweilig etwas unruhig.

S 4801 Phe gehört zu derselben Gruppe nach Ort und Charakter. Die Amplitude

ist 10.2m bis 10.8m, der Lichtwechsel verläuft in Wellen, denen zeitweise

rasche Schwankungen von 0.2m Amplitude überlagert sind. Er ist damit

als typischen Y Leporis-Stern zu bezeichnen.

Die 9 hier beschriebenen Sterne stellen eine stetige Folge von Untertypen

dar, die von der extremen RR Tauri-Form bis zur Y Leporis-Variante reicht.

Das Vorkommen von Übergangsformen zwischen den Untertypen von Schnellers

Klassifikation scheint hier recht deutlich aufgezeigt, und wenn auch die

eingangs gestellte Frage nach den Beziehungen zwischen den photometrisch

recht unterschiedlichen Subtypen damit nicht erschöpfend beantwortet ist,

ergeben sich doch Hinweise auf mögliche, physikalisch begründete

Verwandtschaften.

Für die Theorie dürfte von Bedeutung sein, dass das Auftreten eines

hellen Ruhelichts, wie es für die BO Cephei-Sterne charakteristisch ist, doch

auch bei den eigentlichen RW Aurigae-Sternen häufiger vorkommt, als

man bisher annahm. Mit der Vorstellung, dass der Lichtwechsel, wie bei den

Flare Stars, den U Geminorum-Sternen and den Novae durch Eruptionen

hervorgebracht wird, ist dieser Befund nicht ohne weiteres vereinbar.

Endlich sei noch kurz auf die quasiperiodischen Wellen eingegangen.

Ähnliche Erscheinungen sind in der Astrophysik nicht unbekannt. Sie zeigen

sich auf dem absteigenden Ast mancher Novae und, mit grösseren Periodenwerten

bei den Veränderlichen des EM Cygni-Typus, wovon bisher aber

nur 3 Fälle bekannt sind. Auch die nahezu, aber nicht streng periodischen

CN Orionis-Sterne, die eine Untergruppe des U Geminorum-Typus darstellen,

sind heranzuziehen. Bei allen diesen Objekten handelt es sich sehr

wahrscheinlich um Hauptreihensterne.

Legt man ein Sternmodell von der Art der Sonne zugrunde, was auch

durch den Spektraltypus der T Tauri-Sterne gerechtfertigt scheint, so würde

die Periode der Eigenschwingung, falls der ganze Stern pulsiert, bei ~ 0.1d

lieges. Dass die bei RW Aurigae-Sternen beobachteten Perioden sehr viel

langer sind, kann so verstanden werden, dass nur ein Teil des Sterns pulsiert.

Man gelangt zu einer einleuchtenden Vorstellung, wenn man annimmt, dass

die Expansionen anisotrop erfolgen, also nur einen Teil der Oberfläche der

Gaskugel einbeziehen. Dies wird verständlich, wenn man Unstetigkeiten der

Energieerzeugung heranzieht in relativ oberflächennahen Schichten des

Sterns. Nur so wird hier and bei den anderen Types, die ahnliches Verhalten

zeigen, die Veränderlichkeit der Perioden zu erklären sein. Man kann nicht

annehmen, dass ein ganzer Stern sein Trägheitsmoment andert, wohl aber

dass die Partialschwingungen manchmal grössere, manchmal kleinere Teile

der ausseren Schichten des Sterns einbeziehen. Eine Beziehung zwischen

Periodenlänge and Amplitude lässt sich nicht nachweisen. Zwar scheint bei T

Chamaeleontis nach den 3 Formeln die kleinere Amplitude zur langeren

Periode zu gehören, aber die am Ende meiner Beobachtungsreihe in Erscheinung

tretende Periode von 4.8d hat gerade die grössten Amplituden von

etwa 2.5m und auch die Kurve von RU Lupi widerspricht jener Regel. Sehr

merkwürdig ist die mehrfach gut belegte Verdoppelung des Periodenwertes,

derart, dass die dazwischenliegenden Maxima entweder unterdrückt oder

sehr flack sind. Dies deutet auf die Überlagerung zweier Frequenzen hin

die sich um eine Oktave unterscheiden. Die Lichtkurve in ihrer Gesamtheit

macht den Eindruck, dass sich Partialschwingungen verschiedener Amplitude

und verschiedener Perioden auf eine sehr komplizierte Art überlagern,

dass die eine Welle abklingt and eine andere neu entsteht, dass aber in der

Endwirkung gewisse für den Stern charakteristische, d. h. von seiner Masse und

seinem Aufbau bestimmte Periodengrenzen eingehalten werden. Durch these

Vorgange könnte auch ein Rotationseffekt überdeckt oder stark verschleiert

werden. Den gesamten Lichtwechsel auf these Weise zu erklären, ist kaum

möglich in Anbetracht der grossen Amplitudes. Wenn man aber als Ursache

der Erscheinungen rasch ablaufende Unstetigkeiten der Energieerzeugung

in oberflächennahen Schichten annimmt, wird verständlich, dass daneben

turbulente Massenverlagerungen and Vorgange von der Art der Solar Flares

auftreten müssen, die zusammen mit den Partialschwingungen sind, das

Verhalten dieser Sterne unserem Verständnis näherzubringen.

Literaturhinweise

1. C. Hoffmeister, On RW Aurigae Type Stars and related Types.

International Astronomical Union Symposium No. 3, Non-stable Stars, p. 22.

2. C. Hoffmeister, Über das Verhalten von drei typischen und sechs atypischen RW

Aurigae-Sternen. Veröffentl. Sternwarte Sonneberg 3 Nr. 3, 1957.

3. H. Schneller, Geschichte und Literatur des Lichtwechsels der Veränderlichen

Sterne. Zweite Ausgabe. 3. Band p. V -IX, 1952.

T Chamaeleontis

Die periodischen Bestandteile bestimmen die Lichtkurve jedoch in viel

geringerem Masse als bei T Chamaeleontis.

RY Lupi. Der Stern verhält sich wesentlich anders als die beiden vor dem

behandelten. Kennzeichnend sind lange Stillstände bei einer Helligkeit, die

wenig unter dem Maximum liegt. Nur selten zeigt er die typischen starken

Schwankungen mit Amplituden bis zu 2m. Erhebungen über das bei 9.8m bis

10.0m liegende "Normallicht" sind selten, spitze Minima von sehr verschiedener

Breite und Tiefe dagegen haufig. Der Veränderliche steht damit zwischen

den Prototypen RR Tauri und dem "algolähnlichen" BO Cephei nach der

Typologie von Schneller [3]. Periodische Wellen sind selten; wo sie aber

angedeutet sind, haben die Zyklen wieder eine Lange von 3 bis 4d. Dem

Charakter des Sterns entsprechend sind es die Minima, die periodisch auftreten.

In einem der Abschnitte ist der Lichtwechsel völlig regellos.

AK Scorpii. Während der Beobachtungsperiode 1937-38 zeigte dieser Stern

Verwandtschaft zu den "algolähnlichen" Veränderliehen. Die Beobachtungsreihe

1952-53 lasst ein anderes Verhalten erkennen. Der Lichtwechsel weist von

10d bis 15d Lange auf, denen kleine rasche Schwankungen überlagert

sind. Eine Periodizität der letzteren ist kaum erkennbar; die Zyklen von

1d bis 3d Lange unterliegen einem raschen Wechsel. Zeitweilig fehlen sie, und

die Lichtkurve verläuft über eine Reihe von Tagen glatt.

Y Leporis. Dieser Stern mit dem Spektrum M 4 III hatte nach dem

photographischen Material 1935 bis 1938 zeitweise rasche Änderungen und

unruhigen Verlauf der Lichtkurve gezeigt. Die visuellen Beobachtungen 1952-53

ergaben Wellen von 50d bis 60d Länge mit Amplituden von 0.4m bis 1.0m, doch

ohne Periodizität über eine grössere Anzahl von Zyklen. Die Zuordnung des

Sterns ist zweifelhaft.

Die folgenden 4 Sterne wurden nach visuellen Beobachtungen des Verfassers

allein und nach den Befunden auf photographischen Platten bearbeitet.

50.1929 = V 350 Orionis. Der Veränderliche ist ein RW Aurigae-Stern mit

mehreren Ruhehelligkeiten, sodass er sich manchmal wie ein U Geminorum-Stern,

manchmal wie ein BO Cephei-Stern verhalt. Die visuellen Beobachtungen von

1952-53 zeigten ihn nahe dem schwachen Ruhelicht ohne stärkeren Wechsel.

S 4799 Phe ist ein typischen "Algol-ähnlichere" Veränderlicher mit gut

eingehaltenem Normallicht bei 9.25m, von dem aus Erhellungen um 0.2m und

Schwächungen um 0.25m relativ selten sind. Die Amplitude ist demnach kaum

0.5m.

S 4800 Phe unterscheidet sich nur wenig von dem 0.8deg entfernt stehenden

vorbehandelten Stern. Die Amplitude ist auch nur 0.5m, die Lichtkurve aber

verläuft zeitweilig etwas unruhig.

S 4801 Phe gehört zu derselben Gruppe nach Ort und Charakter. Die Amplitude

ist 10.2m bis 10.8m, der Lichtwechsel verläuft in Wellen, denen zeitweise

rasche Schwankungen von 0.2m Amplitude überlagert sind. Er ist damit

als typischen Y Leporis-Stern zu bezeichnen.

Die 9 hier beschriebenen Sterne stellen eine stetige Folge von Untertypen

dar, die von der extremen RR Tauri-Form bis zur Y Leporis-Variante reicht.

Das Vorkommen von Übergangsformen zwischen den Untertypen von Schnellers

Klassifikation scheint hier recht deutlich aufgezeigt, und wenn auch die

eingangs gestellte Frage nach den Beziehungen zwischen den photometrisch

recht unterschiedlichen Subtypen damit nicht erschöpfend beantwortet ist,

ergeben sich doch Hinweise auf mögliche, physikalisch begründete

Verwandtschaften.

Für die Theorie dürfte von Bedeutung sein, dass das Auftreten eines

hellen Ruhelichts, wie es für die BO Cephei-Sterne charakteristisch ist, doch

auch bei den eigentlichen RW Aurigae-Sternen häufiger vorkommt, als

man bisher annahm. Mit der Vorstellung, dass der Lichtwechsel, wie bei den

Flare Stars, den U Geminorum-Sternen and den Novae durch Eruptionen

hervorgebracht wird, ist dieser Befund nicht ohne weiteres vereinbar.

Endlich sei noch kurz auf die quasiperiodischen Wellen eingegangen.

Ähnliche Erscheinungen sind in der Astrophysik nicht unbekannt. Sie zeigen

sich auf dem absteigenden Ast mancher Novae und, mit grösseren Periodenwerten

bei den Veränderlichen des EM Cygni-Typus, wovon bisher aber

nur 3 Fälle bekannt sind. Auch die nahezu, aber nicht streng periodischen

CN Orionis-Sterne, die eine Untergruppe des U Geminorum-Typus darstellen,

sind heranzuziehen. Bei allen diesen Objekten handelt es sich sehr

wahrscheinlich um Hauptreihensterne.

Legt man ein Sternmodell von der Art der Sonne zugrunde, was auch

durch den Spektraltypus der T Tauri-Sterne gerechtfertigt scheint, so würde

die Periode der Eigenschwingung, falls der ganze Stern pulsiert, bei ~ 0.1d

lieges. Dass die bei RW Aurigae-Sternen beobachteten Perioden sehr viel

langer sind, kann so verstanden werden, dass nur ein Teil des Sterns pulsiert.

Man gelangt zu einer einleuchtenden Vorstellung, wenn man annimmt, dass

die Expansionen anisotrop erfolgen, also nur einen Teil der Oberfläche der

Gaskugel einbeziehen. Dies wird verständlich, wenn man Unstetigkeiten der

Energieerzeugung heranzieht in relativ oberflächennahen Schichten des

Sterns. Nur so wird hier and bei den anderen Types, die ahnliches Verhalten

zeigen, die Veränderlichkeit der Perioden zu erklären sein. Man kann nicht

annehmen, dass ein ganzer Stern sein Trägheitsmoment andert, wohl aber

dass die Partialschwingungen manchmal grössere, manchmal kleinere Teile

der ausseren Schichten des Sterns einbeziehen. Eine Beziehung zwischen

Periodenlänge and Amplitude lässt sich nicht nachweisen. Zwar scheint bei T

Chamaeleontis nach den 3 Formeln die kleinere Amplitude zur langeren

Periode zu gehören, aber die am Ende meiner Beobachtungsreihe in Erscheinung

tretende Periode von 4.8d hat gerade die grössten Amplituden von

etwa 2.5m und auch die Kurve von RU Lupi widerspricht jener Regel. Sehr

merkwürdig ist die mehrfach gut belegte Verdoppelung des Periodenwertes,

derart, dass die dazwischenliegenden Maxima entweder unterdrückt oder

sehr flack sind. Dies deutet auf die Überlagerung zweier Frequenzen hin

die sich um eine Oktave unterscheiden. Die Lichtkurve in ihrer Gesamtheit

macht den Eindruck, dass sich Partialschwingungen verschiedener Amplitude

und verschiedener Perioden auf eine sehr komplizierte Art überlagern,

dass die eine Welle abklingt and eine andere neu entsteht, dass aber in der

Endwirkung gewisse für den Stern charakteristische, d. h. von seiner Masse und

seinem Aufbau bestimmte Periodengrenzen eingehalten werden. Durch these

Vorgange könnte auch ein Rotationseffekt überdeckt oder stark verschleiert

werden. Den gesamten Lichtwechsel auf these Weise zu erklären, ist kaum

möglich in Anbetracht der grossen Amplitudes. Wenn man aber als Ursache

der Erscheinungen rasch ablaufende Unstetigkeiten der Energieerzeugung

in oberflächennahen Schichten annimmt, wird verständlich, dass daneben

turbulente Massenverlagerungen and Vorgange von der Art der Solar Flares

auftreten müssen, die zusammen mit den Partialschwingungen sind, das

Verhalten dieser Sterne unserem Verständnis näherzubringen.

Literaturhinweise

1. C. Hoffmeister, On RW Aurigae Type Stars and related Types.

International Astronomical Union Symposium No. 3, Non-stable Stars, p. 22.

2. C. Hoffmeister, Über das Verhalten von drei typischen und sechs atypischen RW

Aurigae-Sternen. Veröffentl. Sternwarte Sonneberg 3 Nr. 3, 1957.

3. H. Schneller, Geschichte und Literatur des Lichtwechsels der Veränderlichen

Sterne. Zweite Ausgabe. 3. Band p. V -IX, 1952.

T Chamaeleontis

Die periodischen Bestandteile bestimmen die Lichtkurve jedoch in viel

geringerem Masse als bei T Chamaeleontis.

RY Lupi. Der Stern verhält sich wesentlich anders als die beiden vor dem

behandelten. Kennzeichnend sind lange Stillstände bei einer Helligkeit, die

wenig unter dem Maximum liegt. Nur selten zeigt er die typischen starken

Schwankungen mit Amplituden bis zu 2m. Erhebungen über das bei 9.8m bis

10.0m liegende "Normallicht" sind selten, spitze Minima von sehr verschiedener

Breite und Tiefe dagegen haufig. Der Veränderliche steht damit zwischen

den Prototypen RR Tauri und dem "algolähnlichen" BO Cephei nach der

Typologie von Schneller [3]. Periodische Wellen sind selten; wo sie aber

angedeutet sind, haben die Zyklen wieder eine Lange von 3 bis 4d. Dem

Charakter des Sterns entsprechend sind es die Minima, die periodisch auftreten.

In einem der Abschnitte ist der Lichtwechsel völlig regellos.

AK Scorpii. Während der Beobachtungsperiode 1937-38 zeigte dieser Stern

Verwandtschaft zu den "algolähnlichen" Veränderliehen. Die Beobachtungsreihe

1952-53 lasst ein anderes Verhalten erkennen. Der Lichtwechsel weist von

10d bis 15d Lange auf, denen kleine rasche Schwankungen überlagert

sind. Eine Periodizität der letzteren ist kaum erkennbar; die Zyklen von

1d bis 3d Lange unterliegen einem raschen Wechsel. Zeitweilig fehlen sie, und

die Lichtkurve verläuft über eine Reihe von Tagen glatt.

Y Leporis. Dieser Stern mit dem Spektrum M 4 III hatte nach dem

photographischen Material 1935 bis 1938 zeitweise rasche Änderungen und

unruhigen Verlauf der Lichtkurve gezeigt. Die visuellen Beobachtungen 1952-53

ergaben Wellen von 50d bis 60d Länge mit Amplituden von 0.4m bis 1.0m, doch

ohne Periodizität über eine grössere Anzahl von Zyklen. Die Zuordnung des

Sterns ist zweifelhaft.

Die folgenden 4 Sterne wurden nach visuellen Beobachtungen des Verfassers

allein und nach den Befunden auf photographischen Platten bearbeitet.

50.1929 = V 350 Orionis. Der Veränderliche ist ein RW Aurigae-Stern mit

mehreren Ruhehelligkeiten, sodass er sich manchmal wie ein U Geminorum-Stern,

manchmal wie ein BO Cephei-Stern verhalt. Die visuellen Beobachtungen von

1952-53 zeigten ihn nahe dem schwachen Ruhelicht ohne stärkeren Wechsel.

S 4799 Phe ist ein typischen "Algol-ähnlichere" Veränderlicher mit gut

eingehaltenem Normallicht bei 9.25m, von dem aus Erhellungen um 0.2m und

Schwächungen um 0.25m relativ selten sind. Die Amplitude ist demnach kaum

0.5m.

S 4800 Phe unterscheidet sich nur wenig von dem 0.8deg entfernt stehenden

vorbehandelten Stern. Die Amplitude ist auch nur 0.5m, die Lichtkurve aber

verläuft zeitweilig etwas unruhig.

S 4801 Phe gehört zu derselben Gruppe nach Ort und Charakter. Die Amplitude

ist 10.2m bis 10.8m, der Lichtwechsel verläuft in Wellen, denen zeitweise

rasche Schwankungen von 0.2m Amplitude überlagert sind. Er ist damit

als typischen Y Leporis-Stern zu bezeichnen.

Die 9 hier beschriebenen Sterne stellen eine stetige Folge von Untertypen

dar, die von der extremen RR Tauri-Form bis zur Y Leporis-Variante reicht.

Das Vorkommen von Übergangsformen zwischen den Untertypen von Schnellers

Klassifikation scheint hier recht deutlich aufgezeigt, und wenn auch die

eingangs gestellte Frage nach den Beziehungen zwischen den photometrisch

recht unterschiedlichen Subtypen damit nicht erschöpfend beantwortet ist,

ergeben sich doch Hinweise auf mögliche, physikalisch begründete

Verwandtschaften.

Für die Theorie dürfte von Bedeutung sein, dass das Auftreten eines

hellen Ruhelichts, wie es für die BO Cephei-Sterne charakteristisch ist, doch

auch bei den eigentlichen RW Aurigae-Sternen häufiger vorkommt, als

man bisher annahm. Mit der Vorstellung, dass der Lichtwechsel, wie bei den

Flare Stars, den U Geminorum-Sternen and den Novae durch Eruptionen

hervorgebracht wird, ist dieser Befund nicht ohne weiteres vereinbar.

Endlich sei noch kurz auf die quasiperiodischen Wellen eingegangen.

Ähnliche Erscheinungen sind in der Astrophysik nicht unbekannt. Sie zeigen

sich auf dem absteigenden Ast mancher Novae und, mit grösseren Periodenwerten

bei den Veränderlichen des EM Cygni-Typus, wovon bisher aber

nur 3 Fälle bekannt sind. Auch die nahezu, aber nicht streng periodischen

CN Orionis-Sterne, die eine Untergruppe des U Geminorum-Typus darstellen,

sind heranzuziehen. Bei allen diesen Objekten handelt es sich sehr

wahrscheinlich um Hauptreihensterne.

Legt man ein Sternmodell von der Art der Sonne zugrunde, was auch

durch den Spektraltypus der T Tauri-Sterne gerechtfertigt scheint, so würde

die Periode der Eigenschwingung, falls der ganze Stern pulsiert, bei ~ 0.1d

lieges. Dass die bei RW Aurigae-Sternen beobachteten Perioden sehr viel

langer sind, kann so verstanden werden, dass nur ein Teil des Sterns pulsiert.

Man gelangt zu einer einleuchtenden Vorstellung, wenn man annimmt, dass

die Expansionen anisotrop erfolgen, also nur einen Teil der Oberfläche der

Gaskugel einbeziehen. Dies wird verständlich, wenn man Unstetigkeiten der

Energieerzeugung heranzieht in relativ oberflächennahen Schichten des

Sterns. Nur so wird hier and bei den anderen Types, die ahnliches Verhalten

zeigen, die Veränderlichkeit der Perioden zu erklären sein. Man kann nicht

annehmen, dass ein ganzer Stern sein Trägheitsmoment andert, wohl aber

dass die Partialschwingungen manchmal grössere, manchmal kleinere Teile

der ausseren Schichten des Sterns einbeziehen. Eine Beziehung zwischen

Periodenlänge and Amplitude lässt sich nicht nachweisen. Zwar scheint bei T

Chamaeleontis nach den 3 Formeln die kleinere Amplitude zur langeren

Periode zu gehören, aber die am Ende meiner Beobachtungsreihe in Erscheinung

tretende Periode von 4.8d hat gerade die grössten Amplituden von

etwa 2.5m und auch die Kurve von RU Lupi widerspricht jener Regel. Sehr

merkwürdig ist die mehrfach gut belegte Verdoppelung des Periodenwertes,

derart, dass die dazwischenliegenden Maxima entweder unterdrückt oder

sehr flack sind. Dies deutet auf die Überlagerung zweier Frequenzen hin

die sich um eine Oktave unterscheiden. Die Lichtkurve in ihrer Gesamtheit

macht den Eindruck, dass sich Partialschwingungen verschiedener Amplitude

und verschiedener Perioden auf eine sehr komplizierte Art überlagern,

dass die eine Welle abklingt and eine andere neu entsteht, dass aber in der

Endwirkung gewisse für den Stern charakteristische, d. h. von seiner Masse und

seinem Aufbau bestimmte Periodengrenzen eingehalten werden. Durch these

Vorgange könnte auch ein Rotationseffekt überdeckt oder stark verschleiert

werden. Den gesamten Lichtwechsel auf these Weise zu erklären, ist kaum

möglich in Anbetracht der grossen Amplitudes. Wenn man aber als Ursache

der Erscheinungen rasch ablaufende Unstetigkeiten der Energieerzeugung

in oberflächennahen Schichten annimmt, wird verständlich, dass daneben

turbulente Massenverlagerungen and Vorgange von der Art der Solar Flares

auftreten müssen, die zusammen mit den Partialschwingungen sind, das

Verhalten dieser Sterne unserem Verständnis näherzubringen.

Literaturhinweise

1. C. Hoffmeister, On RW Aurigae Type Stars and related Types.

International Astronomical Union Symposium No. 3, Non-stable Stars, p. 22.

2. C. Hoffmeister, Über das Verhalten von drei typischen und sechs atypischen RW

Aurigae-Sternen. Veröffentl. Sternwarte Sonneberg 3 Nr. 3, 1957.

3. H. Schneller, Geschichte und Literatur des Lichtwechsels der Veränderlichen

Sterne. Zweite Ausgabe. 3. Band p. V -IX, 1952.